潟の民俗展示室

名称

潟の民俗展示室(天王グリーンランドスカイタワー2階)

開館

午前9時から午後6時(冬期間は午後5時まで)

八郎潟の漁撈

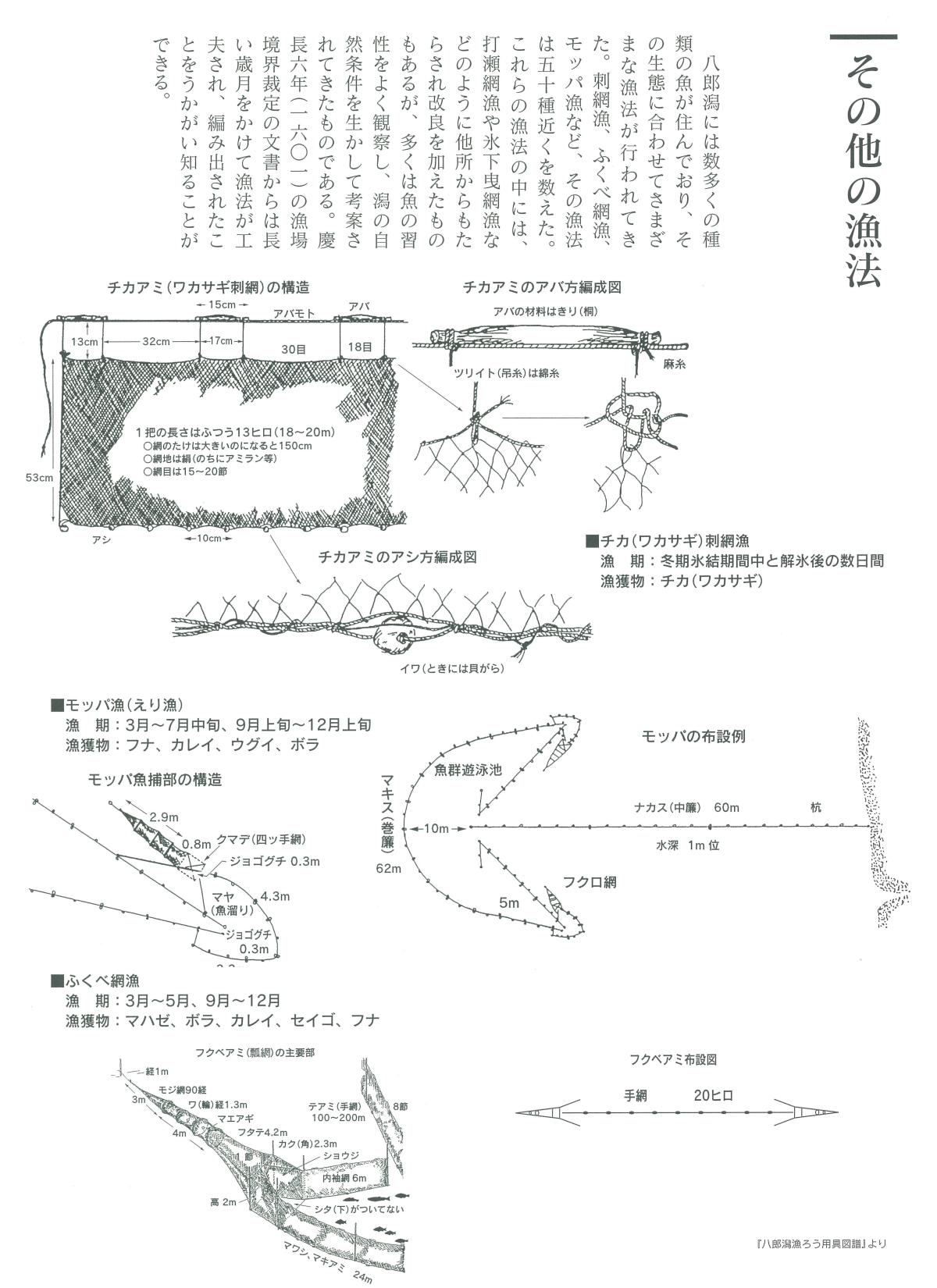

八郎潟には数多くの種類の魚が棲んでおり、その生態に合わせてさまざまな漁法が行われてきた。

刺網漁、ふくべ網漁、モッパ漁などその漁法は五十種近くを数えた。

これらの漁法の中には、打瀬網漁や氷下曳網漁などのように他所からもたらされ改良を加えたものもあるが、多くは魚の習性をよく観察し、潟の自然条件を生かして考案されたものである。

慶長6年(1601)の漁場境界裁定の文書からは長い歳月をかけて漁法が工夫され、編み出されたことをうかがい知ることができる。

干拓前の八郎潟で行われていた独特の漁法

打瀬網漁

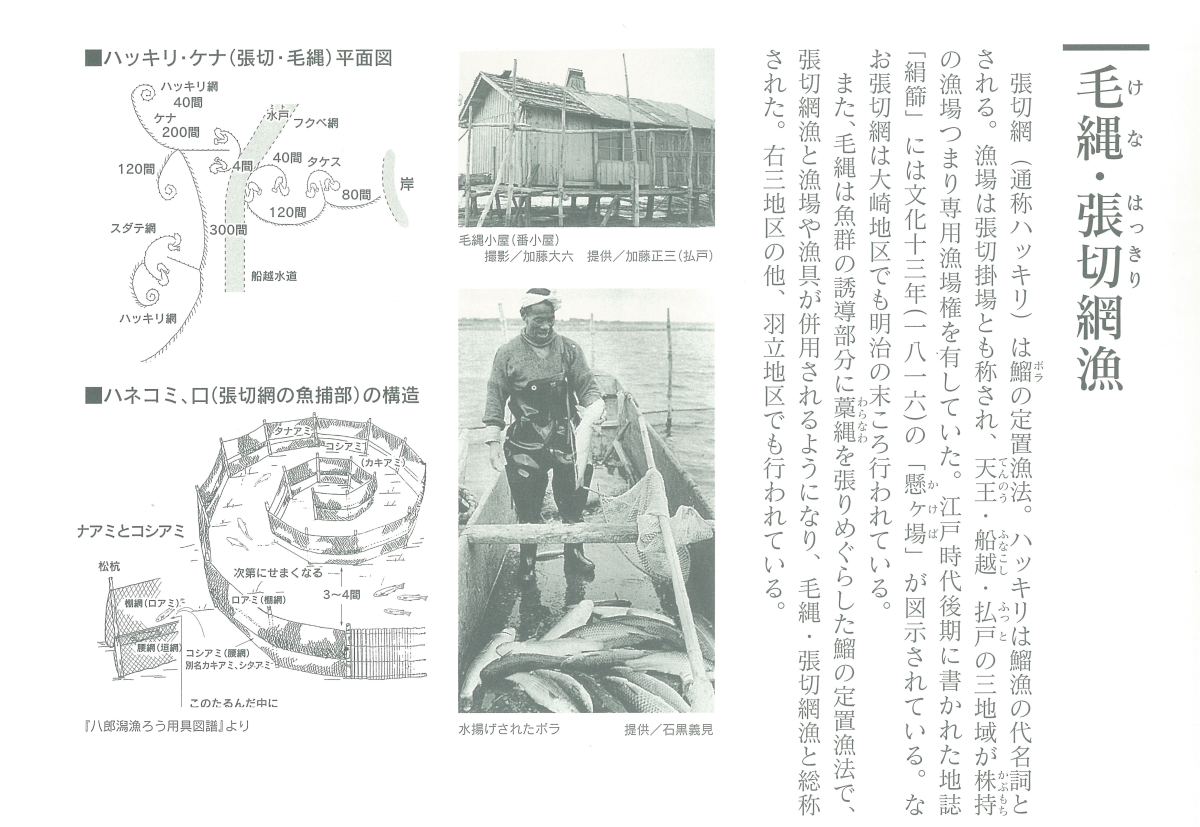

毛縄・張切網漁

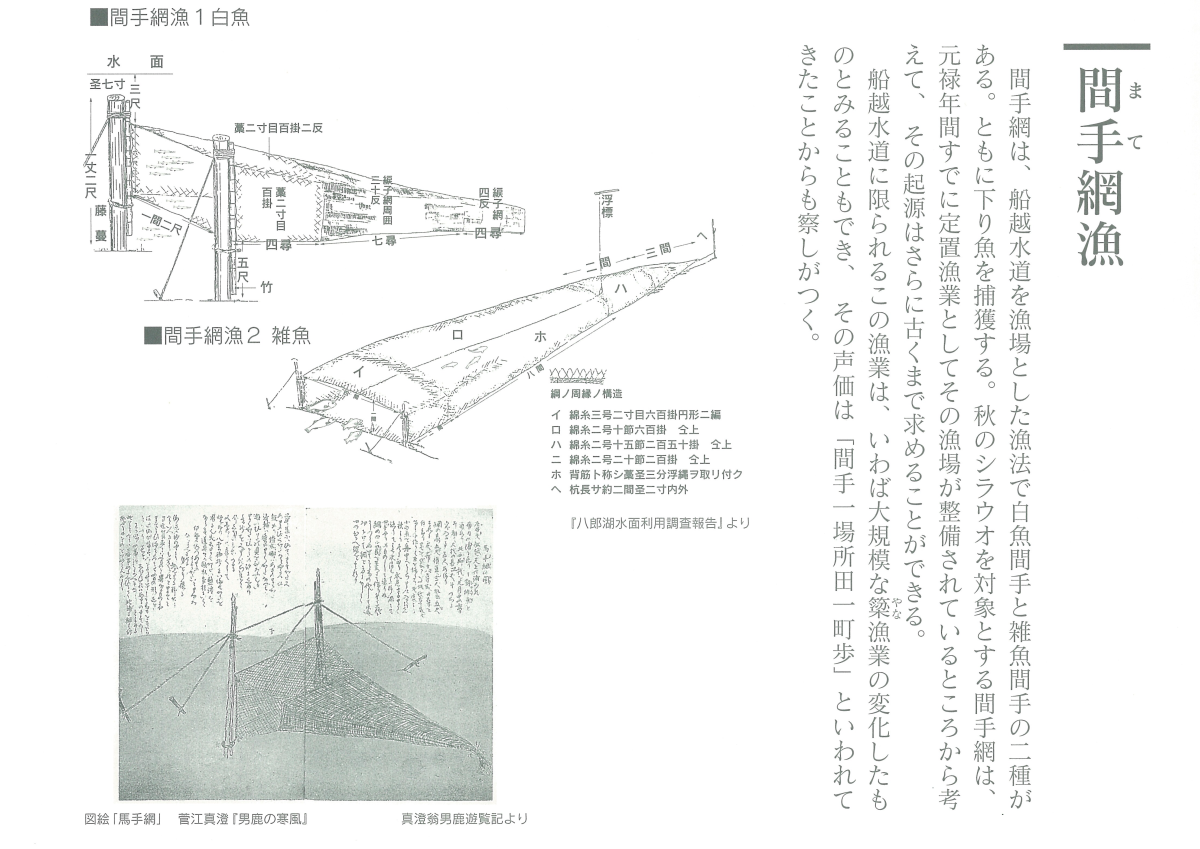

間手網漁

氷下曳網漁

その他の漁法

八郎潟の魚類

干拓前の八郎潟は湖底が最深部でも5メートルと浅く、また海水が侵入する浅水湖であったため、70種をこえる淡水魚と海水魚が生息していた。

魚はすべてが漁の対象ではなく、主にシラウオ、ゴリ、チカ、ボラ、フナ、セイゴ、ウナギ、カレイ、エビ、アミなどが漁獲された。

干拓後は、海水魚がいなくなり、ソウギョ、ブラックバス、オイカワなどが新たに生息している。

八郎潟と菅江真澄

八郎潟は水深が比較的浅かったため、冬の間は湖面のすべてが氷に覆われた。

この張りつめた氷の上で行われた漁業には、曳網による氷下曳網漁、刺網によるシガサシ漁(氷下刺網漁)、建網によるフナ建網漁やゴリド漁などがあった。

この中でも氷下曳網漁は、9名~13名ほどの漁師が一組となって大がかりに行われた漁法である。

湖畔の各地区で営まれ、漁場は湖面の全域にわたっていたが、特に塩口や羽立を中心とした漁師たちが盛んに操業した。

寛政6年(1794)、久保田(今の秋田市)の商人であった高桑與四郎が諏訪湖(長野県)の氷下曳網漁法を習得して広めたのがはじまりと伝えられている。

このコーナーでは、文化7年(1810)に氷下漁を記録した菅江真澄の絵図と氷下漁に使用された漁撈具を展示している。

八郎潟の打瀬船(潟船保存会)

復元打瀬船(縮尺 4分の1)

- 全長:2メートル96センチメートル

- 全幅:49センチメートル

- 全高:28センチメートル

- チョウ板(船底板)厚:6センチメートル

- 帆布縦長:2メートル40センチメートル

- 潟船製作者:三戸浅治氏(井川町今戸)

- 船釘製作者:藤原賢市氏(天王江川)

- 帆作成者:安田政之助氏(天王羽立)

かつて八郎潟の風物詩といわれた打瀬船を模型復元、その製作工程を記録したもの。実物の三分の一の模型とはいえ、できるだけ当時の造船技術を復元している。

この記事に関するお問い合わせ先

電話:018-853-5363

ファックス:018-853-5277

郵便番号:010-0201

秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年03月21日