「吉凶屏風」と「経済のことば」を市文化財に指定しました。

郷土の偉人石川理紀之助生誕180年となる令和8年に、理紀之助の歴史資料「吉凶屏風」と「経済のことば」掛軸が市の文化財に指定されました。どちらも所有者は理紀之助の子孫石川紀行氏で、豊川山田の「郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)」に展示されています。先人から現代に生きる私たちへのメッセージ、理紀之助の貴重な資料をぜひ一度ご覧ください。

※一部、現在では不適切とされている語句や表現を含みますが、時代背景を考慮し、そのまま掲載しています。

潟上市指定文化財「吉凶屏風」

明治38年理紀之助が61才の時に、自身の還暦の記念として山田村の人々に残すべき訓言を書いてつくった屏風です。40ヶ条にわたり修身斉家、治村の道が書かれています。

山田村では時とともに経済会発足当時の意気込み、気風が薄れていました。村の将来に一抹の不安を感じた理紀之助が、若い人たちが初心を忘れないようにとつくったものです。この屏風は当時、村人の婚礼や葬儀の際に使用されました。裏には貯金預証を張り付けてあり、山田経済会をつくった当時の心を忘れるなという心をこめています。

吉凶屏風(前面)

吉凶屏風(裏面)

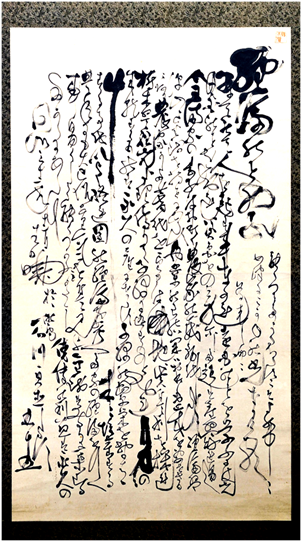

潟上市指定文化財「経済のことば」掛軸

いまも生き続ける石川理紀之助翁のメッセージ

「経済のことば」14ヶ条の掛軸

理紀之助は多くの名言や格言を残していますが「経済のことば」は最も代表的なもので、理紀之助が明治32年に嗣子老之助に書き与えた条幅です。明治21年に農商務省で山田村の農家経済の実績を講話した際に披瀝した14ヶ条の訓言が書かれています。「山田経済会」を組織し山田村を救済する中から生み出したもので、理紀之助の農業、農家経済に対する信条がよくあらわれています。筆勢も鮮やかな大作の掛軸です。特に、第1条の「寝て居て人を起す事なかれ」はよく知られています。この掛軸は昭和天皇の天覧を賜っており、右上に「賜天覧」の印があります。天皇陛下は昭和22年8月12日昭和町に御着、理紀之助の遺蹟陳列場において一々遺蹟品にお手をふれつつ、特に理紀之助の「寝ていて人を起すことなかれ」の書には、ひとしお興味深げにお目をとどめられ、翁の孫にあたる石川太朗さんには「祖父の志をついでしっかりやってね」との御言葉がありました。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

電話:018-853-5363

ファックス:018-853-5277

郵便番号:010-0201

秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年02月13日